Top / DoorplateHowTo

*** 表札の作り方 ***

トールペイントには色々な種類がありますが、このページでは私が今まで教室で教えて頂いたり、本などを見て作品を作ったりしたことを基にしています。この表札はアッセンデルフトの小花やすずらんも書き加えて作りました。それぞれ自分に合った方法や書き方があると思いますので、参考程度に見ていただけたらと思います

1.下地作り

木の表面を、サンドペーパー(#400)などで、よく磨きます。

その後、シーラー(絵の具のしみ込み防止・絵の具の定着を良くする為)をうすく塗ります。

その後サンドペーパー(#600)で軽く(筆むらを取る感じで)磨きます。

次に、色をつける場合は、好みの色でむらがなくなるまで、3回ほどペイントします。

描画する面を滑らかに仕上げるためもう一度軽くサンドペーパーで磨きます。

2.下絵を描く

チャコペーパーなどを使用し、素材の上に下絵を写します。

3.モチーフの下塗り

モチーフの基本の形を描き、基礎となるベースの色をむらがなくなるまで塗ります。

4.モチーフのシェイドとハイライト

影や光のあたり具合を表すため、サイドローディングで色を重ねていきます。サイドロード、ダブルロードというトールペイント独特の筆使いで絵に陰影と深みをつけていきます。また、ライナーワークで細部を描いたり、ストロークとよばれる筆使いで、絵に装飾を施したりします。

5.仕上げ

ペイントがよく乾いたら、水性ニスを2〜3回ぬり、絵の保護をすると同時に、つや出しをします。

★★★ 表札が出来るまで ★★★

1. まず始めに、表面を滑らかにするためにサンドペーパーで磨きます。粉が出るので乾いた布かタッククロスで拭き取ります。

濡れた布で拭き取ると、木自体が水分を含んで毛羽立ってしまい、表面がざらついてしまうので乾いた物を使います。

2. 絵の具のしみ込み防止と定着を良くするために下地剤のシーラーを塗ります。

3. シーラーが乾いたら筆むらを取るためにサンドペーパー(#600)で軽く磨きます。

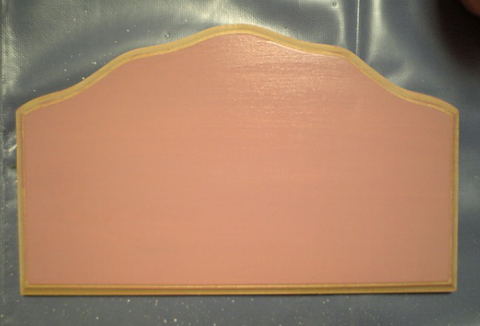

4. 地色(ピンク系)べた塗りを筆むらがなくなるまで(3回)塗ったところです。

絵の具が濃いと筆のすべりが悪く筆むらが出来やすいので1度目は濃く塗ってサンドペーパー(#600)をかけて、2回目からは加減を見ながら少し水を混ぜて塗ると筆滑りが良くなって綺麗に仕上がります。

5. 今回は大理石のような表情を出すためにベージュと地色のピンクでスポンジングをします(*絵の具の乾きを遅くするためのメディウムを混ぜます)☆スポンジングを省く場合は8番に進みます

6. スポンジングの前にメディウムだけをさっと塗ります。その後1度目のスポンジング(ベージュ)をしたところです。

7. 好みの色になるまでピンクとベージュのスポンジングを繰り返します(*メディウムを混ぜていますが、なるべ絵の具が乾かないうちに手早くします)

8. 次に縁を塗ります(1度目です。筆むらがありますね)

9. 縁を3度繰り返し塗ります(筆むらが無くなりましたね)

10. トレーシングペーパーに書いた下絵を、チャコペーパーを使って写します

11. りぼんのベタ塗りをします(これも3回繰り返し塗っています)

12. 背景にリボンの影をサイドローディングで入れます(立体感が出ます)少しアンティークっぽさを出すために周囲にも影を入れました

13. リボンにシェイドとハイライトを入れます

14. 次に葉っぱにシェイドとハイライトを入れます。アクセントに葉の先などに茶色を加えてます。

15. 次にメインのお花と小花などを描きます

16. リボンの周囲にホワイトでドットを入れます(小さな葉っぱと小花も増やしました)

17. 名前を書き入れて、少しアンティークっぽくするために縁に水で薄めたゴールドを塗っています。仕上げにニスを塗ります。表札なのでスーパーエクステリアのニスを3回塗りました。完成です!(フォントはあくび印の「AK-0302」を使用しています)

A:9417 T:2 Y:6